《メルヘン街道 開設50周年特別企画》 ドイツ観光局が代官山T-SITEに「ドイツを知る本の旅」コーナーを設置 10月16日まで

ドイツ観光局は10月1日、「ドイツ・メルヘン街道」の開設50周年を記念し、代官山にある蔦屋書店(以下、代官山T-SITE)の3号館1階に特別コーナー「ドイツを知る本の旅」を設置した。

ここにはドイツに関する情報の普及やドイツ観光の促進を目的に「ドイツの観光」「グリム童話」「メルヘン街道の町々」などに関連する書籍が集められている。この特設コーナーは、2025年10月16日まで設置されている。

10月16日まで設置されている「ドイツを知る本の旅」コーナー

「ドイツ・メルヘン街道」開設50周年 メディア懇話会

1975年に誕生した「ドイツ・メルヘン街道(以下、メルヘン街道)」は、ドイツ北西部にある<グリム兄弟ゆかりの地>と<グリム童話の舞台>を結ぶ、全長600キロにおよぶ観光ルート。「ロマンチック街道」と並ぶドイツ観光の看板ともいえる観光ルートで、日本発着ツアーの定番でもある。

フランクフルトの東にあるハーナウの町から北ドイツの港町ブレーメンまでを結び、沿道には『赤ずきん』や『ラプンツェル』など、日本でも人気が高い物語の舞台となった場所が点在。車だけでなく、徒歩や自転車などの多彩なルートも整備され、思い思いのスタイルで旅が楽しめるのも大きな魅力となっている。

主な訪問地には、グリム兄弟の出生地ハーナウ、兄弟が若き日を過ごしたシュタイナウ、童話収集をしたカッセル、『ラプンツェル』のお城と言われるトレンデルブルク城、伝説的な城があるラインハルツヴァルト、物語『ねずみ捕りの笛吹』で有名なハーメルン、音楽隊の動物たちが目指した町ブレーメンなどがある。

プレスツアーでの体験を発表するドイツ観光局 広報マネージャーの大畑悟氏

そうした「メルヘン街道」の誕生から50周年を迎えた今年、ドイツ観光局では記念特別企画として代官山T-SITEの3号館1階に「ドイツを知る本の旅」のコーナーを設置し、これに合わせて同書店内にてメルヘン街道の最新情報を共有するメディア懇話会が開かれた。

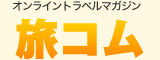

懇話会では、先ごろ現地を視察したドイツ観光局広報マネージャーの大畑悟氏が、メルヘン街道南部を中心に最新情報を共有。続いて「ドイツ・グリム兄弟協会」の会員で旅行作家の沖島博美さんが北部の、一歩踏み込んだ奥深い魅力を紹介した。

グリム兄弟ゆかりの地と城を満喫

「メルヘン街道」の南には、グリム兄弟ゆかりの地が点在している。

フランクフルトから近郊線(Sバーン)で約45分、グリム兄弟(1785/86年)が生まれた町ハーナウは、14世紀初頭から帝国自由都市として栄えたが、その歴史ある街並みは第二次世界大戦で焼土と化し、その際、グリム兄弟の生家も焼失した。そのため、唯一、その当時を面影を今に伝えてる建物が「金細工職人の家」で、グリム兄弟の銅像があるハーナウ市庁舎とともに、フォトスポットとなっている。

「フィリップスルーエ宮殿」にある玉座の間ではコスプレもOK

グリム兄弟に関連する品が保管されているのは、ハーナウ郊外にある「フィリップスルーエ宮殿」。ここは法律家だった父フィリップ・ヴィルヘルムが、伯爵領管理官兼司法官として使えていたハーナウ伯爵のバロック様式とニュークラシック様式が融合した美しい離宮で、現在は歴史博物館となっている。その一室にグリム兄弟ゆかりの品々も集められており、現在「グリム展」が開催されている。

この城にある「玉座の間」では、コスプレ撮影も可能。コスチュームを持参するツワモノまでいるというので、風変わりな体験もできそうだ。また、グリム兄弟が少年時代を過ごしたシュタイナウにある「代官屋敷」では、グリム兄弟の思い出をVR体験できるという。

メルヘン街道のハイライト「トレンデルブルク城」

©GNTB/Florian Trykowski

そこからさらに北へ進むと、大学の町マールブルク、グリム兄弟がメルヘンを収集したカッセルや『ラプンツェル』の舞台と言われる「トレンデルブルク城」と、メルヘン色は一気に高まる。

マールブルクでは『カエルの王様』『白雪姫』『シンデレラ』などメルヘンのオブジェを見物したり、カッセルやトレンデルブルク城では「修道院レストラン」や「森の古城」で特別感のあるディナーも!

お肉大好き?!の大畑氏は、赤ワインと一緒に堪能したローストビーフのクオリティーの高さを大絶賛。「トレンデルブルク城」のテラスから森を一望しながら、悠久の時を感じる時間も格別だと、メルヘン街道のポテンシャルの高さを再認識したようだ。

メルヘン街道北部の魅力を語る旅行作家の沖島博美氏

続いてドイツ語圏を中心に取材・執筆を続ける旅行作家の沖島さんが「トレンデルブルク城」から北、バート・ゾーテン・アレンドルフ、ハン・ミュンデン、ボーデンヴェルダー、「笛吹男」で有名なハーメルン、そして終着地となるブレーメンまでを「伝説、学生歌、逸話」を切り口に紹介してくれた。沖島さんは、地球の歩き方 Gemstone『グリム童話で旅するドイツ・メルヘン街道』の著者でもある。

どれも興味深いものだったが、沖島さんの話の中でも印象に残ったのは、日本ではまだあまり知られていない街道の町の一つ、バート・ゾーテン・アレンドルフ。温泉保養地と古くからの市場町が1929年に合併した町で、町の保養施設に「グランディアヴェルク」と呼ばれる大規模な枝条架があり、9世紀から20世紀までそこで製塩が行われていた。

現在は製塩所としては機能していないが、周囲には潮風と同等レベルのミネラルを豊富に含んだ塩分が漂い、この近くで呼吸をすると気道が快適になるとされることから、地元の人々はその周辺を<内陸の北海>と呼んでいるという。

また、16世紀にチューリンゲンからブレーメンへの荷物の運搬の重要な拠点となっていたハン・ミュンデンは、財を成した商人たちの大きな木組みの家が建ち並び、メルヘン街道沿いにある木組みの町の中でもひときわ立派で見応えも抜群。メルヘンチックな雰囲気の中での街歩きを楽しみたい人は見逃せない。

最新情報や様々な意見が交わされた懇話会の様子

次の50年へと続く「メルヘン街道の向こう側」

ドイツ人はよく「森の人」と呼ばれる。それはゲルマン民族が古くから森と深く結びつき、森が精神的な支えやアイデンティティーの象徴にもなっているからに他ならない。グリム童話に「森」を舞台とする物語が多いことからも、その結びつきの強さが感じられる。

ドイツの森を歩いていると、おしゃべり好きな木々や風によく驚かされるが、懇話会ではメルヘン街道も「森が印象的」という声が、参加者から寄せられていた。

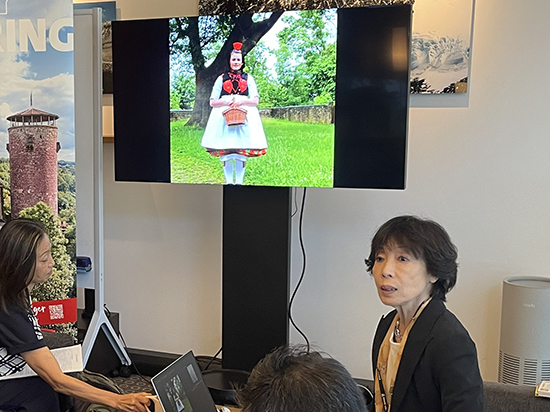

(左から)ドイツ観光局 日本支局長の西山晃氏、登壇者の沖島博美氏、広報マネージャーの大畑悟氏

代官山T-SITE 特設コーナー「ドイツを知る本の旅」にて撮影

グリム兄弟が1812年に出版した『子どもと家庭のメルヒェン集(のちのグリム童話)』は、もともとグリム兄弟がドイツ文化の研究を目的に民間伝承をまとめた学術書。子どもの寝かしつけるための物語ではなかった。

もちろんメルヘン街道は、ディズニー映画のような「おとぎの世界」をリアルに体験するには王道ともいえる観光ルートだが、街道沿いには学術書ができてしまうほどの歴史や伝統文化が根付いた町が集り、5年に1度大規模な現代アートの祭典「ドクメンタ」が開催されるカッセルなどは、新たなカルチャーを生み出す発信基地にもなっている。

つまり、グリム童話に関心がなくても、歴史、芸術文化、自然など、様々な切り口で旅を楽しむにもお勧めのルート。旅コムは、そうした<メルヘン街道の向こう側>にも、次の50年向けた未来と大きな可能性を感じている。

「ドイツを知る本の旅」コーナーが設けられている代官山T-SITE

世界記憶遺産「グリム童話」

ユネスコの「世界記憶遺産」に指定されているグリム童話(初版本)は、その翻訳や解説書などを通じ、豊かな精神世界に触れることができる。

長年、グリム兄弟や童話の研究に携わってきた沖島さんが、グリム童話に興味を持ったきっかけは「物語の登場人物は『小人』といえども物語によって呼び名が異なり、それぞれに個性があるなどの《話の奥に潜む民俗学》にあった」と言う。

また「グリム童話は残酷な話が多いけれど、首をちょん切られても両手を切断されても、血が飛び散るわけではなく、まるで紙人形をカットするかのように描かれているので、読み聞かせをしても子どもはそのまま受け入れられる。『アンデルセン物語』のようなお涙頂戴もなければ、『イソップ物語』のように勧善懲悪もない。ハッピーエンドばかりでもない。《古くから語りつがれてきた純粋な民話》だけで成り立っている。そこに面白さがある」と、話してくれた。

そうしたグリム兄弟ゆかりの地や、兄弟が童話を収集した土地が点在する「メルヘン街道」の旅は、単なる観光という枠組みを超えた感動体験が、大いに期待できそうだ。

「ドイツを知る本の旅」コーナーで『グリム童話』を手に取って、ドイツ、メルヘン街道の旅の1ページを開いてみてはいかがだろうか?

代官山T-SITE「ドイツを知る本の旅」

期間 |

2025年10月1~16日 |

|---|---|

場所 |

代官山T-SITE 3号館1階 (旧山手通り側 入口右横) |

主催 |

ドイツ観光局 |

共催・協力 |

代官山 蔦屋書店 |

URL |