フランケン地方を巡る旅 ~ 古城と宮殿を求めて その4.フォルヒハイムからバンベルクへ

バンベルクのシンボル、旧市庁舎

その4.フォルヒハイムからバンベルクへ Von Forchheim nach Bamberg

フランク王国の名称を受け継いだフランケン地方

ローテンブルクからひたすら西へ向かって来ましたが、ニュルンベルクからはコーブルクまで北へ向かいます。世界遺産の町バンベルクへ行く前に、フォルヒハイムで途中下車しましょう。訪れる人は少ないようですがフランケン地方の中で、歴史的にとても重要な町なのです。

そもそもフランケンとは“フランク人の”と言う意味で、カール大帝のフランク王国を受け継いだ名称です。大帝の死後にフランク王国は3分割され、西フランク王国はその後フランスに、中部フランク王国はイタリアに、東フランク王国はドイツになりました。

フランスFranceの語源はフランク族Franksで、そのまま国名になりましたが、中部フランク王国は分裂と編成を繰り返して民族名が定着しませんでした。

東フランク王国はザクセン、シュヴァーベン、バイエルン、ロートリンゲンのドイツ語を話す4部族と、古来のフランク王国文化を受け継いだフランケンの5部族が支配していました。後にドイツ系のザクセン大公が受け継いだので国の名がドイツとなりました。5部族の中でフランケン大公が支配していた地域は“フランク族の土地”として地名がフランケンになったわけです。

町の中心であるラートハウス広場

8世紀頃、フランク王国は各地を拠点としていたのでフォルヒハイムにも宮廷がありました。カール大帝の勅書にフォルヒハイムの名が記されています。この町で帝国会議や諸侯会議が何度も開催され、911年にはコンラート1世がフォルヒハイムで東フランク国王に選出されました。

東フランク国王コンラート1世

東フランク王国は後に神聖ローマ帝国となっていきます。11世紀になると皇帝ハインリヒ2世は帝国の領地フォルヒハイムをバンベルクの司教に寄進しました。それ以来、フォルヒハイムはバンベルク司教領になりました。

のどかな町の中心部

フォルヒハイムは小ぢんまりした古都です。中央駅からシェーンボルン大通りを歩いて行くと旧市街の入口、立派なニュルンベルク門Nürnberger Torが目に留まります。

旧市街の入口である立派なニュルンベルク門

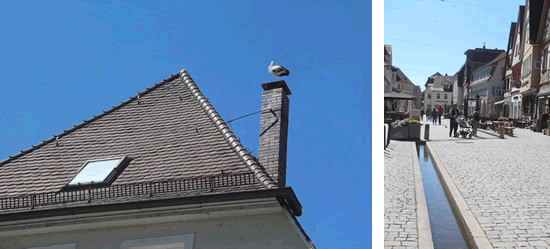

町にはかつて4つの市門がありましたが現存するのはこの門だけで1698年に建設されました。町の中心通りハウプトシュトラーセHauptstraßeにはベッヒェレBächleと呼ばれる疎水が流れています。

中世では井戸水だけでは足りないので生活用水の補給と防火対策のため、町の中に川の水を引いていました。今では夏場に涼が得られ、子供たちは裸足で水遊びをしています。

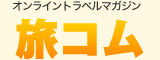

民家の屋根にコウノトリがいるのを見ました。煙突に巣があるようです。ベッヒェレといい、コウノトリの巣といい、こうしたのんびりムードがとってもいい感じです。

左:コウノトリが煙突に巣を作っている

右:ハウプトシュトラーセを流れる疎水ベッヒェレ

フォルヒハイム城 Burg Forchheim

市庁舎広場から左へ進むと皇帝の宮廷があった場所、カイザープファルツがあります。14世紀、この皇帝城の跡地にバンベルク領主司教が自らの城を建てました。

それ以来この城はバンベルク司教の館になったのですが、町の人々は皇帝の宮廷Kaiserpfalzと呼び続けました。

カイザープファルツと呼ばれているフォルヒハイム博物館

市民はフォルヒハイムが皇帝の町であったことを誇り、その歴史を伝えてきました。しかし2004年に行われた大規模改修工事の際、ここに皇帝の城があった痕跡は発見されず、皇帝の宮廷は証明されませんでした。

それでも町の人々は相変わらずカイザープファルツと呼び続けています。現在、城はこの地方の歴史と文化を伝えるフォルヒハイム博物館Pfalzmuseumになって充実した展示が見られます。

町の中には16世紀の木組み家屋が残る

ヴィーゼント川と地下通路 Wiesent und Kasematten

ニュルンベルクを流れるペグニッツ川は隣町フュルトでレグニッツ川と名を変え、フォルヒハイムを通ってバンベルクへ流れていきます。町の中を支流のヴィーゼント川が流れ、独特の風情を醸し出しています。河畔に古い木造の小屋がありますが、これは魚を入れておく生簀で100年以上前からあるそうです。

左:町の中を流れるヴィーゼント川

右:ヴィーゼント河畔に設置された生簀小屋

小川の近くに地下通路の入口がありました。フォルヒハイムは堅固な市壁で囲まれているので一度も攻め落とされたことがありません。それ故、バンベルク領主司教は戦争が起こる度に何度もこの町に避難して来ました。

町の自慢は1553年から段階的に建設された地下通路カゼマッテンKasemattenです。1680年頃までに完成し、貯蔵庫や防空壕の役目も果たしてきました。

30年戦争で包囲された時にカゼマッテンが威力を発揮して町は持ち堪えました。この通路は今日、その一部をガイドツアーで見学することができます。この町が如何に軍事的に優れていたか分ります。

左:市壁で囲まれた旧市街

右:要塞の一部に地下通路が掘られて長く続いている

聖マルティン教会 St. Martin Kirche

町の中心に聳える教会は聖マルティンに捧げられた教会です。聖マルティンは殉教せずに聖人に列せられた最初の人でした。

言い伝えによると、ローマ軍隊に入っていた時、アミアンの城門で寒くて震えている乞食を見たマルティンは、自分のマントを引き裂いて乞食に与えました。この乞食、実はイエス・キリストでした。

自分のマントを割いて乞食に与えるマルティンの像

イエスは彼を祝福しました。その後マルティンは司教になり、死後は聖人に列せられました。

カロリング王朝は慈悲と隣人愛の象徴として聖マルティンを守護聖人に選び、彼のマントは「聖マルティンのマント」としてフランク王国の礼拝堂に保管されました。

美しい聖マルティ教会の内部

マルティンのケープcapeを保管した場所がチャペルchapel、ドイツ語のカペレKapelleになったそうです。

カロリング王朝の私的な礼拝堂だったフォルヒハイムの聖マルティン教会は10世紀に建設されました。祭壇脇に置かれたマントの伝説を伝える像が印象的です。

市庁舎前に聳える聖マルティン教会

コンラート1世の噴水 Konradbrunnen

聖マルティン教会の近くにコンラート1世の像が立つ噴水があります。

東フランク王国のルートヴィヒ4世が911年、17歳で跡継ぎ無く死去するとカール大帝のカロリング朝は断絶しました。同年、部族大公たちは選挙でフランケン大公コンラート家の長子を王に選びました。30歳の東フランク王コンラート1世の誕生です。彼はザクセン大公と壮烈な戦いを繰り返しましたが戦争で負傷し37歳で世を去りました。

聖マルティン教会脇のコンラート1世の噴水

国の分裂を避けたいと願ったコンラートは、臨終の床で宿敵のザクセン大公ハインリヒ1世を後継者に指名しました。初めてドイツ系のザクセン人が選ばれたわけです。国王はフランク人から、という伝統は終わり、東フランク王国はその後ドイツ系君主に受け継がれていきました。

噴水の像は、皇帝の宝珠を左手に掲げ、右手でそれを指さしています。ローマ教皇の戴冠を受けなければ神聖ローマ皇帝ではなかったので、教皇の戴冠を目指していたコンラート1世を伝える噴水です。

バンベルクは大戦の被害をほとんど受けていない美しい古都です。バンベルク領主司教の城があったフォルヒハイムとは郊外電車で20分ほどです。

中世では馬車でも容易に行き来可能な距離なので、バンベルク領主司教が頻繁に訪れていたわけですね。

戦災を受けていない町はどの通りも美しく、ケスラー通りには立派な館が並ぶ

フォルヒハイム旧市街の外側を流れていたレグニッツ川は、バンベルクでは町の真ん中を流れていきます。

西側の丘に大聖堂が聳え、その辺りは聖職者の住居地区となり丘の東側が市民の居住地となりました。旧市街の東側を流れる大きな川はマイン・ライン・ドナウ運河で、バンベルクの先でマイン川に合流します。それ故に地図で見ると、旧市街がまるで大きな中州の中にあるように感じます。

ドームベルク(大聖堂丘)に聳えるバンベルク大聖堂

バンベルク大聖堂 Bamberger Dom

最初の建物はハインリヒ2世が1002年から1012年にかけて建設しました。それは11世紀末に焼失し、直ぐ再建された大聖堂も12世紀に焼失しました。今日の大聖堂は13世紀に再建された建物です。聖堂の長さ94m、幅28m、81mの高い塔を4つ持つロマネスク様式の巨大な建物です。

バンベルク大聖堂内部

最大の見どころは、聖堂の中央階段上に設置された皇帝ハインリヒ2世と妃クニグンデの墓Kaisergrab im Bamberger Domです。16世紀初頭にフランケンの名彫刻家ティルマン・リーメンシュナイダーによって大理石で作成されました。ハインリヒ2世と妃クニグンデの彫像はドイツ各地でよく目にしますが、この墓石が最高傑作とされています。

ハインリヒ2世とクニグンデ妃の墓

もう一つ、ドームで見逃せないのはバンベルクの騎手Der Bamberger Reiterです。入口近くの柱の上方にある騎馬像で、作者不明、そしてこの騎手が誰であるのかも判っていません。

バンベルクの騎手

13世紀前半に制作されていますが、凛々しい姿は当時から“理想の騎手”と呼ばれてきました。確かに美しい顔をしています。

冠をかぶっているので王様だったのでしょうか。1138年から1254年まで神聖ローマ皇帝を輩出したホーエンシュタウフェン家王の誰かであった可能性が高いのですが、最近の研究ではハンガリーの初代国王イシュトヴァーンではないか、と言われています。

地下礼拝堂

旧宮殿と新宮殿 Alte Hofhaltung und Neue Residenz

大聖堂の右隣にハインリヒ2世の宮殿がありました。その跡地に11世紀になってバンベルク領主司教の館が建てられました。美しい木骨家屋の部分は15世紀末に建設されたものです。1568年には大聖堂広場に評議会室と美しい門が増築されました。現在、館には大聖堂の石材工房があります。

旧宮殿だった木骨の館

大聖堂の向い側に新しい司教の館が完成し、1604年に宮殿が引っ越しました。それは今日の新宮殿西側部分です。

東側には1703年、フランケン地方の名建築家レオンハルト・ディーツェンホーファーによってバロック様式の新宮殿が完成しました。現在は州立図書館と美術館になって公開されています。

新宮殿の入口

新宮殿中庭は薔薇園になっており、毎年6月から9月頃まで様々な種類の薔薇が咲き誇ります。5月はまだ咲いていませんでした。ここから旧市街が見渡せます。

新宮殿中庭から見下ろす旧市街

アルテンブルク Altenburg

大聖堂広場から市内観光用のミニバスが出ています。これに乗ると直ぐに町外れの古城アルテンブルクに到達します。

バンベルク周辺にある7つの丘の中で最も高い所です。

古いAlt城Burgと言う意味で、10世紀頃に丘の上に地元民の避難砦Fluchtburgが建てられました。そこへ1251年にバンベルク領主司教が城を建て、1305年から1553年まで居城にしていました。

南側からの眺めが素晴らしいアルテンブルク

16世紀半ば以降は牢獄として使われていました。19世紀になってマルクスというバンベルクの医師が城を買い取り、現在の様に修復しました。マルクスの友人だったETA・ホフマンはこの城が気に入り、1808年から1813年まで城の小屋に滞在していました。

ETA・ホフマンErnst Theodor Amadeus Hoffmannは有名な作家で、日本では『くるみ割り人形とネズミの王様』で知られています。チャイコフスキーのバレエ音楽で親しまれていますね。

E.T.A.ホフマンが滞在していた小屋

小さな城なので博物館はなく、城内はカフェ&レストランになっています。巡回している観光ミニバスを待つのも良いですが、旧市街までは徒歩20分ほどなので歩いて帰りましょう。

途中でバンベルクの町が一望できる場所があり絶好のフォトスポットです。

町へ戻る途中の道から眺める旧市街

旧市街 Altstadt

旧市街の中心はグリューナー・マルクトGrüner Markt(緑市場)と呼ばれ、野菜の市が立つ三角形の広場です。

今日でも日曜日以外は朝の8時から13時頃まで野菜、果物を中心に露天が並びます。広場周辺にはショッピング街が広がり、通りや路地におしゃれな店やカフェが並んでいます。

旧市街の中心グリューナー・マルクト(緑の市場)

バンベルクは比較的大きな町であるのに第二次世界大戦で殆ど破壊されませんでした。鉄道駅近くの僅か4%が破壊されただけ、中心部に美しい町並みが残りました。そのため1993年に世界遺産に登録されました。

通りや路地に古い館が並び、装飾的な建物が目立ちます。領主司教の町だったのでカトリック信者が多く、裕福な市民の館外壁にはマリア像や聖人の像が飾られています。

館の角に飾られた宗教的な装飾

クラシックファンの方はバンベルク交響楽団Bamberger Symphonikerを見逃すことはないでしょう。

ドイツの地方都市でありながら世界に名をとどろかす名交響楽団です。チケットオフィスがグリューナー・マルクトから続くケスラー通りにありますが、今はネット購入が主流になっています。

ケスラー通りにあるバンベルク交響楽団のショップ

旧市庁舎 Altes Rathaus

バンベルクのシンボルは何といっても旧市庁舎でしょう。15世紀後半に建設されましたが、レグニッツ川の中という変わった場所にあります。それには領主司教と市民との対立が関わっていました。

川の中に建つ旧市庁舎 (こちら側の橋はObere Bruecke)

領主司教は単なる宗教だけでなく町の政治も行っていました。自治を求めた市民は市庁舎を建てようとしたのですが、領主大司教は土地を与えませんでした。

そこで市民は川の中、つまり司教の土地ではない場所を選び、川中に杭を打って市庁舎を建設しました。ここは司教の土地でもなく市民の土地でもなく、丁度その中間地点ということで司教も納得したわけです。

Obere Brueckeからレグニッツ川上流を眺める

外壁のフレスコ画と南側に張り出した木骨家屋が特徴で、独特の景観を生み出しています。

市庁舎へは2本の橋、レグニッツ川上流側の上橋Obere Brückeと下流側の下橋Untere Brückeが架かっています。

上橋Obere Brückeを渡ると市庁舎建物の中を貫いて行きます。旧市庁舎の内部は陶磁器博物館と特別展示会場になっており、クリスマスの時期になるとヴァイナハツクリッペ(イエス誕生シーンの大ジオラマ)が登場します。

カロリーネン通りからObere Brueckeを渡って旧市庁舎のアーチをくぐる

小ヴェニス Klein Venedig

旧市庁舎に跨る下橋Untere Brückeを旧市街中心部方向に渡ると、直ぐ左手にクレーンが2台並んでいるのが見えるでしょう。これは1773年に建設されてレグニッツ川を航行する船の荷揚げに活躍していました。

今は稼働しておらず記念物になっています。

歴史的クレーン

その先にはかつて漁師たちが住んでいた地区が保存されておりクライン・ヴェネーディク(小さなヴェニス)と呼ばれています。ひしめき合うように建ち並ぶ木造の家屋がとても可愛らしくて、“まるでヴェネツィアのミニ版のよう” という訳です。

この家並は川の反対側、アム・ラインリットAm Leinritt通りから眺めるのが最高です。イタリアのヴェニスとは全く異なりますが、川の町バンベルクならではの絶景です。

漁師の居住地だった小ヴェネツィア

バンベルクの燻製ビール Bamberger Rauchbier

バンベルクは燻製ビールの町として知られています。中世では麦芽を乾燥させるときに火を焚いていたので、燻製香が付くのが自然でした。乾燥技術の発達により燻製香のないビールが一般的になります。

ところがバンベルクでは敢えて中世の伝統を守ろう、とブナの木を燃やして麦芽を燻す、という昔ながらの醸造を行っている所があります。

シュレンケルラの燻製ビールとBamberger Zwiebel

最も有名なシュレンケルラSchlenkerlaは燻製麦芽100%使用の醸造所です。燻製ビールは世界的にも珍しいので、バンベルクへ来たら絶対に味わいたい特別なビールです。

本店は旧市庁舎の橋を渡ったドミニカーナー通りにあり、美しい木骨家屋ですから直ぐに判ります。操業1405年という歴史があり、ドイツで最も有名な燻製ビールのレストランです。

シュレンケルラの前で燻製ビールを飲む人々

夕方になると店内は満席なので、入口にあるビール用窓口でビールを買い、外で飲んでいる人たちが店の前に溢れています。

川の上で過ごす Aufenthalt auf dem Fluss

最後に素晴らしいホテルをご紹介します。大聖堂の丘ドームベルクDomberg側にあるホテル・ネポムクHotel Nepomukです。ネポムクとは中世ボヘミアの司教でしたが殉職し、川や橋を守る守護聖人になりました。

川中に浮かぶようなホテル・ネポムク(中央)

レグニッツ川へ浮かぶように建設された小ぢんまりしたホテルで、1階には川上レストランがあり、まるで船の中のよう。入口は山側の道に面していますが館は杭を打って川の中に建設されているので、客室は全て川の上方になります。どの方向にも美しい家並が広がり、抜群の眺めです。

客室の下を川が流れていく

観光に便利なのは言うまでもありません。大聖堂はもちろんのこと、旧市庁舎や旧市街も直ぐ近くです。見学で歩き疲れたら早めにホテルへ戻り、部屋でゆっくり寛ぎましょう。

夕暮れ時、刻々と変わる川辺の景色を堪能するのは至福のひとときです。

Text und Fotos:Hiromi Okishima(Reisejournalistin)

フォルヒハイム観光局

Stadt Forchheim

住 所 | Kapellenstraße 16, 91301 Forchheim |

|---|---|

電 話 | +49 (0) 9191 714-338 |

U R L |

バンベルク・ツーリズム&コングレス・サービス

Bamberg Tourismus & Kongress Service

業務時間 | 月~金 9:30~18:00(土・日曜 ~14:00) |

|---|---|

住 所 | Geyerswörthstraße 5, 96047 Bamberg |

電 話 | +49 (0) 951 2976-200 |

U R L |

フランケン観光局

Tourismusverband Franken e.V.

住 所 | Pretzfelder Straße 15, 90425 Nürnberg |

|---|---|

電 話 | +49 (0) 911 941 51-15 |

U R L |

古城街道協会

Die Burgenstraße e.V.

住 所 | Pretzfelder Straße 15, 90425 Nürnberg |

|---|---|

電 話 | +49 (0) 911 881838-00 |

U R L |

ホテル・ホリディ・イン(フォルヒハイム)

駅から徒歩1分もかからないホテル・ホリディ・インのモダンな客室

フォルヒハイム駅の目の前にあり旧市街へは徒歩10分ほど、という大変地の利の良いホテル。ふかふかのソファーや椅子が置かれたロビーは広く、客室はモダンなインテリア。

Holiday Inn – the Niu, Hop Forchheim by IHG

住 所 | Bahnhofsplatz 8, 91301 Forchheim |

|---|---|

電 話 | +49(0)919-13539840(東京予約センター:0120-677-651) |

Eメール | hop@the.niu.de |

U R L |

シュレンケルラ(バンベルク)

町で最も有名なレストラン、シュレンケルラ

バンベルク名物の燻製ビールを造っているレストラン。普通のビールも飲める。

Schlenkerla

営業時間 | 9:30~23:30(年中無休) |

|---|---|

住 所 | Dominikanerstraße 6, 96049 Bamberg |

電 話 | +49(0)951-56050 |

U R L |

ホテル・ネポムク(バンベルク)

洗面所の窓から見える大聖堂の丘

レグニッツ川の上に杭を打って建設された珍しいホテル。眺めの良いレストランも好評。

Hotel Nepomuk

住 所 | Obere Mühlbrücke 9, 96049 Bamberg |

|---|---|

電 話 | +49(0)951-9842-0 |

Eメール | reservierung@hotel-nepomuk.de |

U R L |